網膜静脈閉塞症

網膜静脈閉塞症は、網膜の血管(静脈)が目詰まりを起こし(閉塞)、網膜がむくんだり出血したりして、ものが見えにくくなる病気です。急激な視力低下、突然の視野障害が代表的な症状となります。

高血圧で発症リスクが高く、加齢とともに発症しやすくなります。

網膜静脈閉塞症とは

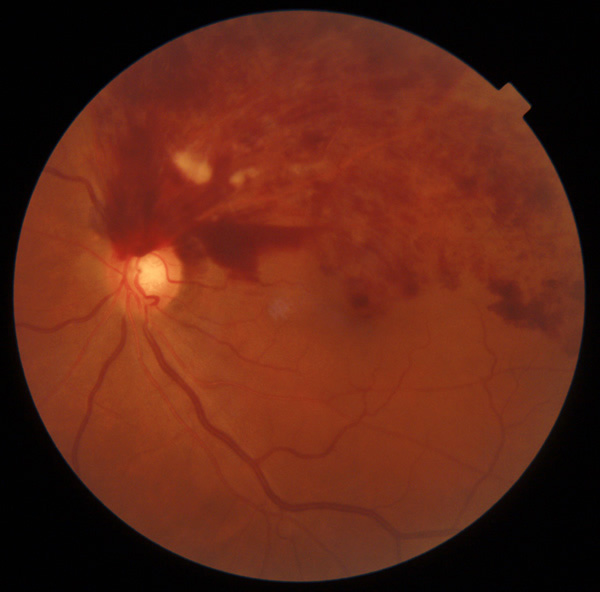

網膜内を走行している静脈血管が、さまざまな原因で詰まると網膜に出血を来す網膜静脈閉塞症という疾患になります。網膜静脈の根元が閉塞した場合は網膜中心静脈閉塞症となり、網膜全体に出血します。また、静脈の分枝が閉塞すると網膜静脈分枝閉塞症となり、網膜の一部分に出血します。

網膜内を走行している静脈血管が、さまざまな原因で詰まると網膜に出血を来す網膜静脈閉塞症という疾患になります。網膜静脈の根元が閉塞した場合は網膜中心静脈閉塞症となり、網膜全体に出血します。また、静脈の分枝が閉塞すると網膜静脈分枝閉塞症となり、網膜の一部分に出血します。

写真)網膜静脈閉塞症

上側の静脈(濃い赤い血管が静脈)が閉塞して眼底出血を起こしています。

症状

1. 急激な視力低下

出血やむくみが、網膜の黄斑部と呼ばれる中心部分に及ぶと視力が低下します。特徴的なのは突然生じるということで、いつ見えなくなったと症状の発症時期がはっきりしていることが少なくありません。

2. 突然の視野障害

黄斑部が侵されていない場合は、病変の部位によって症状が異なります。一部分が暗い、見えにくい、等症状が様々です。

3. 変視症

物がゆがんで見えたり曲がって見えることがあります。

4. 出血やむくみが中心に及んでいないと無症状のこともあります。

原因

1. 高血圧

本疾患の最も多い原因です。

2. 動脈硬化

高血圧がなくても動脈硬化が高度な場合は本疾患の原因となります。糖尿病、高脂血症、肥満、喫煙などが原因で発症します。目の血管だけではなく全身の血管に生じ、さまざまな健康障害を引き起こします。

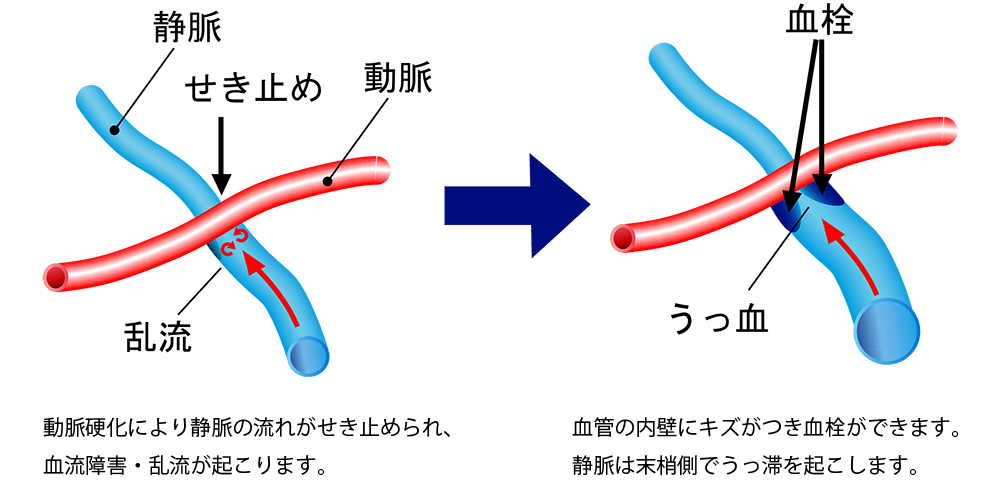

網膜に通っている動脈の血管の壁が厚く硬くなると(動脈硬化)、接している静脈を圧迫し、静脈内に血栓ができて血流がせき止められてしまいます。血流がせき止められて静脈内の圧が高まると、静脈から網膜へと水分や血液が漏れ出て、網膜がむくんだり(網膜浮腫)、眼底出血を起こしたりします。

網膜内に出血すると出血した部分が見えなくなり、網膜内の浮腫が黄斑に及ぶと物がゆがんで見えたり見たい部分が見えにくくなったりします。

図)静脈が閉塞するしくみ

検査

視力・眼圧等の通常の検査に加えて、散瞳検査・光干渉断層計・蛍光眼底造影検査等を行います。

1. 散瞳検査

病変の範囲、部位、血管閉塞の程度を知るために瞳を点眼薬で拡げてより詳細に眼底検査を行います。

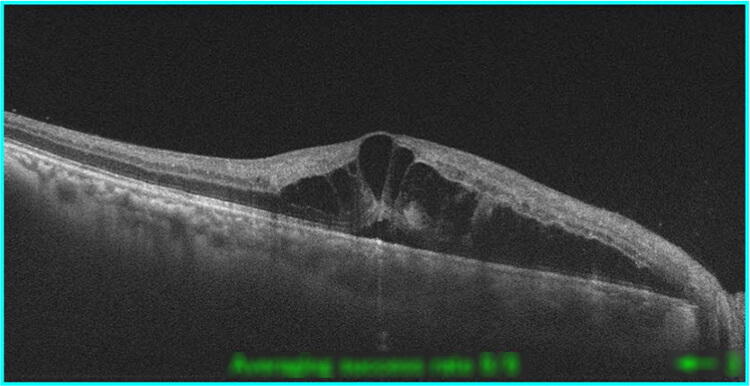

2. 光干渉断層計

眼底組織の断面の状態を詳しく調べます。光干渉断層計は、網膜の断面を画き出します。この検査で、網膜静脈閉塞症による黄斑部のむくみの状態が確認できます。

写真)網膜光干渉断層計での測定

中心から右側にかけての暗い部分が水分貯留でむくんだ部分です。

3. 蛍光眼底造影検査

造影剤を腕の静脈から注射して、眼底カメラで眼底の血管の異常を検査します。静脈から漏れた水分や血液の存在や、新生血管の有無を確認します。

治療

1. 硝子体内注射

黄斑部のむくみがある場合、眼球に注射を行います。血管内皮増殖因子(VEGF)を抑制する効果のある薬(抗VEGF薬)を眼球内の硝子体に注射します。 むくみの程度・改善度に応じて複数回注射を行います。当院で施行可能です。

2. 網膜光凝固術

蛍光眼底造影検査で異常のある部分に対して行います。そのまま放置しておくと血管新生緑内障や硝子体出血等の合併症を引き起こす可能性があるため、病変部位に対してレーザー光線を照射して治療します。また黄斑部のむくみに対して行うこともあります。当院で施行可能です。

3. 硝子体手術

硝子体出血などの合併症に対して、注射のみでむくみが取れない時に、治療する目的で行う場合があります。

▲ページトップに戻る