弱視

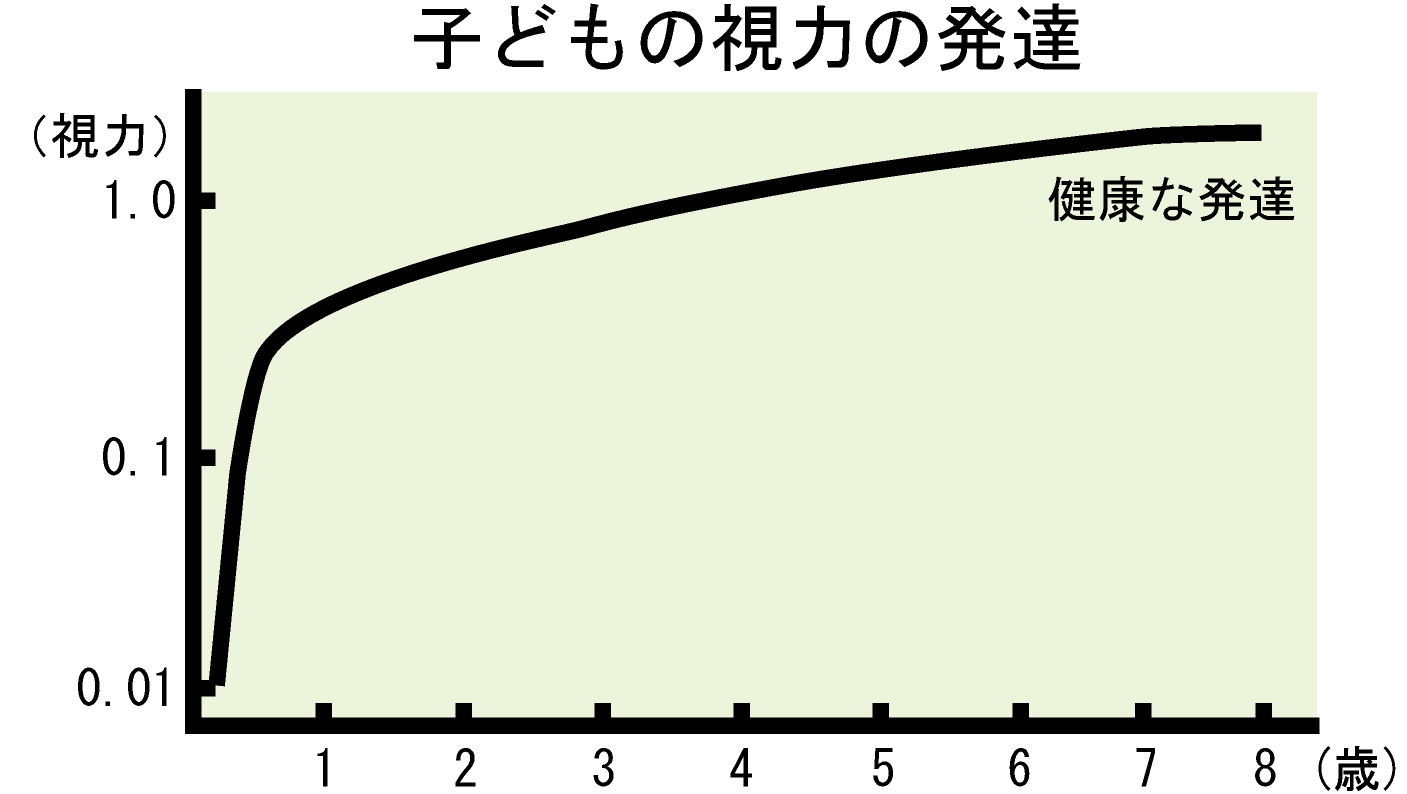

生まれたばかりの赤ちゃんの視力は0.01くらい、生後3ヶ月で 0.1、生後6ヶ月で0.2くらいの視力です。3歳までに視力は急速に発達し、3歳で0.6~0.9、5歳では1.0以上となります。

生まれたばかりの赤ちゃんの視力は0.01くらい、生後3ヶ月で 0.1、生後6ヶ月で0.2くらいの視力です。3歳までに視力は急速に発達し、3歳で0.6~0.9、5歳では1.0以上となります。

まだ見にくさなどを訴えることができない幼い時期に視力は発達します。三歳児健診で視力がきちんと発達しているかどうかをチェックし異常を発見することはとても大切なことです。視力低下を疑われたときは眼科を受診してきちんとチェックしましょう。

弱視とは?

弱視とは、めがねで矯正しても視力がでない目のことを言います。

めがねをかけない視力(裸眼視力)が悪くても、眼鏡やコンタクトレンズで矯正して1.0以上の視力(矯正視力)がでればそれは弱視ではありません。

人間は生まれてすぐから、はっきり見えているわけではなく、生後1~2カ月くらいでものの形や色が分かるようになり、4カ月ぐらいで動くものを追って目を動かせるようになります。

1~2歳ぐらいの頃は、まだ解像度が低い見え方で細かい視標の判別は困難ですが、3~4歳くらいまでに1.0の視標が判別できるぐらいの視力を持つようになり、最終的には両眼視機能(立体的にものを見る力)も含めて、おおむね6歳ぐらいまでに視機能が完成します。

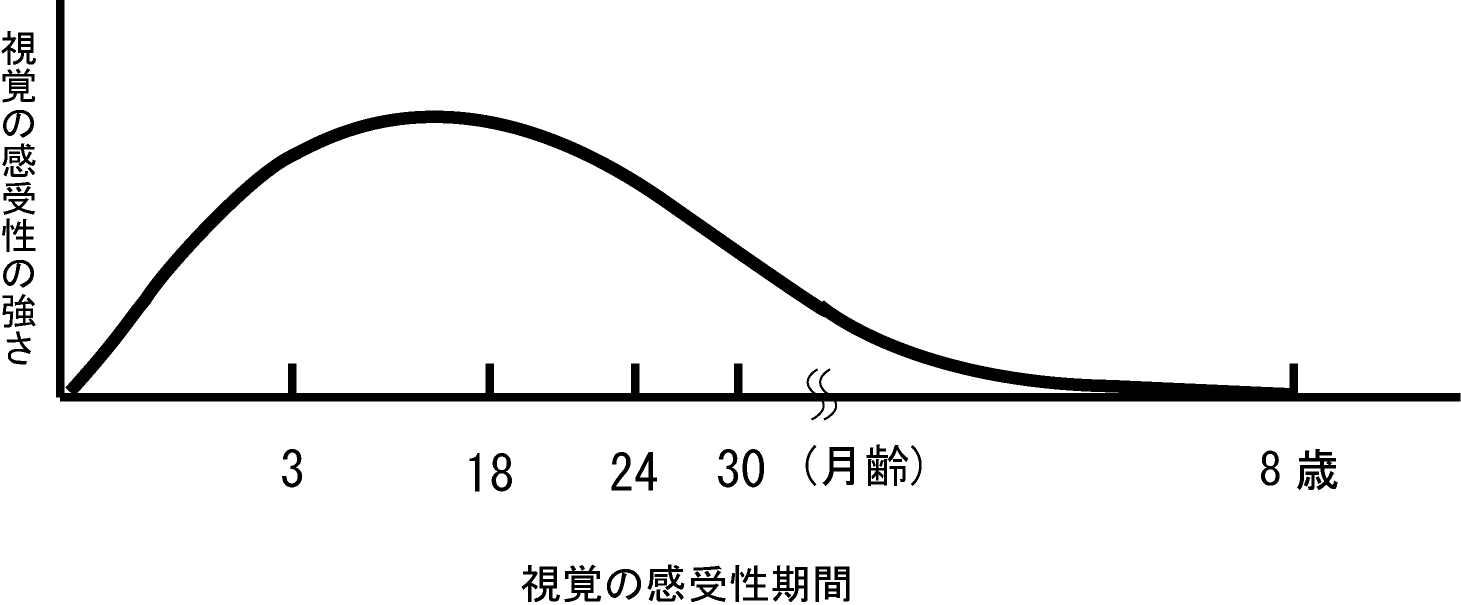

視力を正常に発達させるためには、外界からの光や形の刺激が、両目に同時に入る必要があります。その感受性の強さは、0〜2歳ではたったの1日眼帯をしただけでも視力の発達に影響が出ると言われています。視力の発達は8〜10歳くらいまでは続きますが、小さいうちの方が視力の発達がよく、しかるべき時期に発達しなかった視力はあとから取り戻すことができません。

つまり、こどもの目の発達には、絶えずものを見るトレーニングが必要です。トレーニングといっても、機械を使ったり訓練に通ったりという特別なことをするわけではありません。普段から、目を開けて様々なものをみているうちに目からの刺激を脳が正しく理解するようになるのです。その子が興味のある近方作業(ぬりえ・めいろ・ゲームなど)を行うことで効果が期待されます。

もしこどもの視力が発達する途中で、絶えずものを見るトレーニングができなかったら視力の発達は抑えられ止まってしまい弱視となってしまいます。

どうして弱視になるの?

弱視はものを見るトレーニングができないと起こります。そのような状態になる原因としては以下のようなものがあります。

遠視

遠視があると遠くも近くもはっきりと見えないため、視力が発達せず弱視になる場合があります(屈折異常弱視)

不同視

遠視・近視・乱視に左右差が強いためにおこる片眼の視力障害です。

片目の視力は正常に発達しているため反対の目が弱視になる場合があります(不同視弱視)

斜視

斜視があると対象物が二重に見えます。

二重に見えて混乱するため脳が勝手に斜視になっているずれている目を使わないようにすることがある(抑制がかかる)ため、ずれている目が弱視になる場合があります(斜視弱視)

その他

器質的な障害や白内障などの疾病によるもの、眼帯装用などでものを見るトレーニングができず弱視になる場合があります(形態覚遮断弱視)

弱視の治療

弱視の原因に応じて治療法が異なりますが、その子に応じた治療法で完治を目指します。

屈折異常弱視

原因となる遠視や乱視を矯正するようなめがねを作ります。

近視のめがねと違ってものをみるトレーニングが必要ですので就寝時以外は装用が必要です。

不同視弱視

まず原因となる遠視や乱視を矯正するようなめがねを作ります。

その後、視力が良い方の目をアイパッチ(眼帯)で隠して、弱視になっている目をたくさん使うトレーニングをします。

斜視弱視

遠視や乱視があれば、めがねを作ります。

その後、視力が良い方の目をアイパッチ(眼帯)で隠して、弱視になっている目をたくさん使うトレーニングをします。

形態覚遮断弱視

まず原因となる白内障や眼瞼下垂の治療を行った後、遠視・近視・乱視等があれば必要に応じてめがねを作ります。

視力の左右差があればアイパッチ(眼帯)を使用して弱視になっている目をたくさん使うトレーニングをします。

めがね作成時の注意

人は遠くを見たり近くを見たりといろいろな所にピントを合わせる力があります。

小児の場合このオートフォーカス(調節力)が大人に比べ強いため、遠視の子も調節力を使って近くの文字が見たりしています。

通常の屈折検査では、遠視が実際より弱く出たり視力もうまく出せない場合があります。そこで実際の子供の眼の度数を正確に測るために、調節力を麻痺させて視力検査をします。

サイプレジン®という点眼薬を使用して調節力を麻痺させ、屈折検査を行います。眼鏡処方箋をお渡ししますので、眼鏡店でめがねを作成していただきます。

尚、お薬の影響が約2日間続きますので、調節力がなくなるため検査後しばらくは細かい文字などは読みにくくなります。

また、瞳が大きくなり、光があたっても縮まりにくくなるため、まぶしさを感じるようになります。この変化も1〜2日間続きます。

遮蔽訓練(アイパッチ治療)

アイパッチとは視機能の発達期にある小児に対して行う弱視治療の一つです。

視力に左右差のある場合、良い方の目(健眼)にアイパッチをすることで悪い方の目(弱視眼)を積極的に使わせるようなトレーニングをすることで視力発達は促されます。

片眼の弱視は屈折異常(遠視・乱視・近視など)の左右差が大きいとき(不同視弱視)や斜視(斜視弱視)などで起こります。

アイパッチを一日に何時間くらいするか、いつまで続けるのか、についてはお子様の年齢や視力値などにより一人一人で異なります。同じ視力値でも年齢が低ければアイパッチの時間や期間は短くて済みます。

従ってアイパッチ治療を低年齢の時からきちんと行えれば、早くにアイパッチを終了することが出来ます。

ただし目標視力に達したからといってすぐにアイパッチを止めてしまうとまた視力が低下することがありますので、目標視力に達しても少しづつアイパッチの時間を減らして慎重に様子を見る必要があります。

弱視をみつけるには

一般的に弱視は保護者の方が注意していても分からないことがあります。

特に片方の目だけが弱視の場合、良い方の目で普通に見ているため気がつかないことが多いようです。三歳児検診の視力検査を必ず受けるようにしましょう。

両目の弱視の場合

●テレビや絵本をとても近づいて見る

●目を細めたりする

片目の弱視の場合

●良いほうの目を隠すととても嫌がったりする

※症状が何もなくまったく気づかない場合も多い。